ユウサク

コーヒーって、苦くてコクや酸味があって、すごく独特な飲み物ですね。

ただ苦いだけで美味しくない。

なんて言う人もいますが、その深い味わいに魅了される人もいます。

日本って狭いのに、世界4位のコーヒー消費大国なんだそうです。

毎日飲む人や、嗜好品として豆にこだわって楽しむ人まで、色々な飲み方や楽しみ方があるコーヒーですが、そんな身近なコーヒーの事よく知らない…なんて人もいますよね?

い・ま・す・よ・ね??(ムリヤリ)

今回はそんな コーヒーの基礎知識や、おいしく飲む方法などを まとめていきます。

~もくじ~

コーヒーとは

「コーヒー」とは、アカネ科の「コーヒーノキ」という植物の「種(タネ)」です。

この植物の種を「コーヒー豆(まめ)」と呼んでいますが、実は一般的に「豆」と呼ばれるような マメ科の一種(大豆や、そら豆、エンドウ豆)ではありません。

コーヒーの実は「コーヒーチェリー」と呼ばれる 赤っぽい色をした「果実」で、コーヒー豆になる種の部分は、元々は「薄い緑色」をしています。

コーヒーの味で重要なのは「酸味」だ!とはよく聞きますが、元々は「果実」なんだ…と考えると納得もできます。

元々の「生豆(焙煎前のタネ)」は、味も薄く、匂いも青臭いだけで 食べても美味しくはありません。

その果実から種を取り出し、内皮の粘質を除去し、乾燥させたものを「焙煎」する事で、香気成分を生成し、糖がカラメル化し褐色に変化します。(あの こげ茶色は、焙煎によって焦げた色だけではないんですよっ!)

ここでやっと コーヒーの独特な香りを出し、わたしたちのよく知る果実のフルーティな香りや、コクのある苦味が出る訳です。

・コーヒー豆の生産プロセス

コーヒー豆は主に「コーヒーベルト」と言う赤道付近の温暖な気候で栽培されます。

コーヒー豆の栽培は 植物の中でも 特に難しいとされ「生育環境の条件が整った土地」でしか栽培できません。

雨季、乾季のタイミングや、日照量など…様々なモノの影響を強く受けてしまうと言われています。

さらに、熱帯付近の中でも山や高地である必要があり、高い山で採れたコーヒー豆の方がおいしいとされます。

コーヒー豆の銘柄に 山の名前が付いたものが多いのは、そういった理由からなワケです。

次に、豆に加工されるまでですが、コーヒー豆の収穫や 乾燥、脱穀のプロセスは、豆本来の味を引き出すためにはとても重要で とても手間のかかるモノになります。

「完熟豆」だけを選別して一つ一つ収穫するモノと、機械で全てまとめて収穫するモノでも違いますし、

「実を含めて」乾燥させる(ナチュラル)か、取り除いてから乾燥させるか(ウォッシュド)によっても、「豆に浸透する成分」は変わってきます。

さらに、タネの外側の粘液質「ムスラージ」を残して発酵させる「ハニープロセス」というモノも存在します。

粘液質の持つ「甘さを含んだ味わい」になる事からこういった名前が付けられますが、コーヒーの味は、かかった時間やコストによって大きく変わると言えるのです。

ちなみに、豆の割れ目に「シルバースキン(チャフとも言う)」と言われる白っぽい表皮が 残っている事がありますが、これは普通の工程ではなかなか取り除けません。

焙煎の時に 飛び散る 厄介者として扱われますが…www

コーヒーの味にも変化を与えますので「渋みの原因や、味の深みを出す要因」になると言われています。(取り除いてから飲むという人もいます)

コーヒー豆の種類

コーヒー豆の種類は、品種と、産地によって分けられます。

豆の品種としては「60種類以上」存在するそうですが、飲用されるのは その内の「2、3種類」なんだそうです。

その分類としては、「アラビカ種」という、コーヒー豆の生産量の70%近くを占める種と、「ロブスタ種(カネフォラ種)」という、標高の低い土地でも栽培出来るブレンド に よく使われる種類の2つに大別できます。

さらに、そこから産地や、育成条件によっても分類される訳ですが、

その地に適するように品種改良され、現在では「約200種類」を超える種類の豆があると言われています。

代表的な銘柄だと、

- 「キリマンジャロ」:タンザニア産:酸味と甘味、苦味がバランスよく調和

- 「ブルーマウンテン」:ジャマイカ産:コーヒーの王様と称される希少価値の高い豆

- 「グァテマラ」:グァテマラ産:酸味が強めだが、バランスのいい味

- 「モカ」エチオピア産:フルーツのような甘味と酸味を持つ日本で人気の豆

- 「コロンビア」コロンビア産:マイルドなコクと酸味が人気

などが有名です。

栽培された土地の名前や、缶コーヒーなんかで見た事ある山の名前がそのまま付いたものが多いですね。

こういった色々な産地や 品種の豆を混ぜ合わせて作るものを「ブレンド」といい、単一の種類のみの場合を「レギュラー」と言います。

産地や、製造プロセスで大きく味わいが変わりますから、好きなコーヒー豆の組み合わせで「自分好みのブレンド」を探すのも 楽しみ方の1つと言えます。

コーヒーの焙煎

コーヒーの味を決めるにあたって一番に想像する「苦さ」ですが、基本的には、豆を焙煎する時間によって調節する事ができます。

「焙煎」とは、豆を火にかけて「煎る」作業の事を指し、豆を焙煎する事を「ロースト」する とも言います。

焙煎の長さによってコーヒー豆の苦さを調節する事ができますが、焙煎時間によって豆は 薄い緑から茶色、茶色から黒っぽくなっていきます。

焙煎時間が短いものを「浅煎り」や、「ライトロースト~ミディアムロースト」と、

焙煎時間が中ぐらいものもを「中煎り」や、「ミディアムロースト~ハイロースト」と、

焙煎時間が長いものを「深煎り」や、「シティロースト、フルロースト、イタリアン」

などと呼びます。

基本的には、焙煎が浅ければ(時間が短い)酸味が強く、苦味が弱く、

じっくり長く焙煎すれば、酸味がなくなり、苦味が出てくる

といった感じになります。

焙煎所などで、オリジナルブレンドなどの豆を購入すると「浅煎り」の薄い色の豆と、「中煎り」の豆が混ぜられている事があります。

浅い焙煎の豆で酸味を、中煎りでコクや苦味を調節するといった感じで、コーヒーの味を調節する訳です。

また、火の加減や時間、直火か熱風か、圧力や湿度など、様々な要因で、コーヒー豆の仕上がりは変わり、焙煎方法によっては 味のピークまでの日数(日もち)までも調整できるんだそうです。

コーヒーの抽出方法

次に、コーヒーを美味しく飲むためにコーヒー豆の挽き方、抽出の方法、などについて見ていきましょう。

・コーヒー豆を挽く

豆を挽くとは、豆を砕いて粒子にする事です。

抽出方法や器具によって粒の大きさを変える必要もあり、また、粒の大きさや挽き方によって味や濃さや、渋みなどが変化したりします。

一般的に、細かく挽いたものは、お湯との接触面が増える事から、色も味も 濃くなりますが、その分 渋みや雑味も出やすくなります。

逆に、粗く挽くと、あっさりとした風味になり、酸味が出やすくなります。

細かく挽く事を「細挽き」と言い、「中挽き」、「粗挽き」となるにつれて粒の大きさが粗くなっていきます。

好みもありますが、通常のドリップなどで抽出する場合は、ザラメ糖や砂糖ぐらいの粒(中挽き~細挽き)にするのがよいかと思います。

・コーヒーを抽出する

コーヒー豆を挽いたら、後は抽出するだけですが、その 抽出方法によっても、味の濃さや、まろやかさなどが変わって来ます。

手軽にできるものから機械が必要なものまで。

ここでは、コーヒーの主な抽出方法として代表的なものを、見ていきましょう。

「エスプレッソ」

機械を使って高い圧力をかけ、濃縮したコーヒーを抽出する方法。

専用の機械で淹れる事が多いですが、家庭用の「直火式エスプレッソメーカー」などを使えば、家庭でも作る事はできます。

「サイフォン」

フラスコをアルコールランプで熱して、気圧差で抽出する方法。

仕組みとしては、下のフラスコの中の水が沸騰する事で気圧差ができ、沸騰した お湯がコーヒーの粉を入れた上部に上がっていく。

その後、冷めた上のお湯が 重力で下に戻る事で下のフラスコに「コーヒー」が出来るというもの。

コーヒー専門店なんかで見られますが、視覚的効果が高く、味のブレが少ないと言われています。

「ドリップ」

一般的な抽出方法で、紙や、布、金属のフィルターなどを使って抽出する。

手でお湯を注ぐ事を「ハンドドリップ」と言い、お湯の注ぎ方や、お湯の温度なんかでも 味が変わるため、極めるにはコツが必要。

「プレス」

紅茶などでも使われる「フレンチプレス」とも呼ばれる抽出方法。

オイル成分などをダイレクトに抽出できるので、風味がよく、コーヒー本来の味を楽しみやすい。(ろ過し切れない微粉が残るので好き嫌いが分かれる)

代表的なモノだと こんな感じです。

まあ、おいしい豆で淹れたコーヒーは やはり、おいしくなります。

逆に、酸化していたり、品質の悪い豆で淹れたコーヒーは、どんな淹れ方をしてもやはり おいしくはなりません。

ですが、美味しい豆の味を より引き出せるかどうかは「淹れ方」にかかっています。

少し手間や、時間をかけて 贅沢な時間を楽しむのも悪くはありません。

おいしい淹れ方などはこちらを参考にしてはいかがでしょうか?

UCCホームページ:ハンドドリップで淹れる

コーヒーの成分や、あれこれ

コーヒーには約300種類もの成分が含まれているとされています。

コーヒーは発見された当時は薬として使用されていて、現在でも身体に良い 薬理的な作用をすることは明らかにされています。

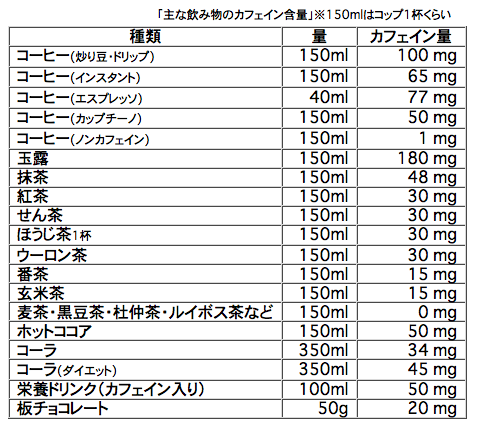

特に注目される成分は、カフェインと ポリフェノール(クロロゲン酸など)で、日常的に飲むにあたって、気になるのが「カフェイン」の存在ですが…その効果が誤解を招き、害のある成分だと思っている人もいるようです。

カフェイン、ポリフェノールの効果と 注意しておく点をさらっと 見ていきましょう。

・カフェインとは

コーヒーに含まれるカフェインですが、主な効能としては、覚醒作用による集中力の増加、眠気覚まし、血圧の上昇、利尿作用、筋肉疲労の解消や、解熱鎮痛作用といった効果などがあげられます。

「ガンになりやすい!」なんて言われた時期もあったようですが、後の研究で間違った見解だったと判明し、逆にガンのリスクを減らす効果があるという研究結果すら出ています。

さらに、カフェインがリパーゼという消化酵素の働きを活性化させ、脂肪を分解するため、ダイエット効果もあるなんて事も言われています。

カフェインの摂りすぎによるマイナスの作用は、薬理作用が強く出た場合に起こります。

頭痛や集中力の低下、眠気、疲労感、胸やけ、動悸などがあり、慢性的な摂取過多の場合は中毒症状や、幻覚なんて事も言われていますが…

純粋なコーヒーだけを飲んでそのような症状が出た!という例はほとんどないので そこまで気にする必要はないと思います。(目安としては、ドリップコーヒーで1日にカップ4~6杯ぐらいであれば問題ないとされています)

ちなみに、缶コーヒーや、ペットボトルのお茶、栄養ドリンクなど には通常のドリップしたコーヒーよりも多量のカフェインが含まれているものもあります。

出典:news-act.com

通常の豆から抽出されるカフェインは、天然の成分ですが、化学的に合成されたカフェインには注意が必要かもしれません。

カフェインを多量に含む栄養ドリンクで 子供や、成人男性も死亡した例があります。

まあ、これはカフェインのせいだとされていますが…栄養ドリンクなどには合成カフェインの他にも、多量の添加物や、人工甘味料などが含まれています。

本当は、何が悪かったのか? は公表されていませんが、カフェインだけを悪者にしてしまうのも どうかと思います。

最近は、カフェインを抜いた「カフェインレス(デカフェとも言う)」なんてのもありますが、カフェインの除去方法によっては、カフェインなんかよりも よっぽど危険ですのでご注意をwww(溶媒に浸してカフェインを抽出し、抜けた香気成分を添加するなど…「デカフェ:wikiで詳しく」)

・ポリフェノールとは

「ポリフェノール」とは、ほとんどの植物の葉や種などに含まれている成分で、光合成する植物が、自らの組織を生成したり、活性化させるために作られていると考えられています。

特に、子孫を残すための「種子」や、紫外線によるダメージを軽減するために「葉」などに特に多く含まれるようです。(そのため、コーヒーは特に含有量が高いとされる)

強い抗酸化作用を持ち、病気や老化の原因になる活性酸素を身体から取り除いてくれると言われています。

ポリフェノールの種類は約5000種類以上あると言われていますが、よく聞くのは、緑茶に含まれる「カテキン」や、赤ワインに含まれる「アントシアニンやレスベラトロール」、チョコレートに含まれる「カカオマス」など…これらも全てポリフェノールの一種です。

コーヒーには「クロロゲン酸」といったポリフェノールが含まれており、強い「抗酸化作用」を持ち、他にも抗菌作用や、脂肪の燃焼を促進する(代謝を高める)作用、消化器疾患にもよいと言われています。

ちなみに、クロロゲン酸は焙煎すればするほど無くなっていく…なんて事も言われますが、実際には他のポリフェノールに変化するだけだということが分かっています。

・現代人はコーヒーの味を知らない

日本人はコーヒーが大好きな人種ですが、市場に出回っている「コーヒー」は どんどん低品質なモノになってきています。

・品質の悪い豆は、溶液に浸して味を調えてから販売されますし、

・インスタントコーヒーは製法によっては、添加物で味を調整されます。

・コンビニコーヒーは、深く焙煎した豆から濃い目に抽出して、それを薄めたモノが出てきますし、

・パッケージングされた挽いてある豆は、確実に酸化してますよね…。

・缶コーヒーは既にコーヒーを飛び越えて「コーヒーっぽい液体」だって原料欄を見ても分かりますww(抽出前の添加物も含めると一体どれだけ含まれているやら…)

最近は、大量生産された安価な豆の方が需要が高まっているようで、産地の方でも熟成時間を短くしたり、少しでも早く仕上げる事が出来る「品質よりもスピードを優先した」工程が使われるようになっているんだそうです。

今や、昔のような 喫茶店や焙煎所なんてのも少なくなくなりましたし、ちゃんとした品質のイイ豆で淹れた 美味しいコーヒーが飲める場所も少なくなっているのではないでしょうか?

市場に出回る豆には、酸味料や、フレーバー剤の溶液などに浸けられて、味を調節された豆も多く出回っています。

これは、生豆の段階で行われるので、キャリーオフで原料欄には記載されません。

まあ、市販品などの大量生産では、全部の製品を同じ味にする必要がありますからね…そういった味の調整は確実に行われていると思った方がよいでしょう。

コーヒーは、豆を砕いて そのまま抽出するので、生豆の段階で使われる「ポストハーベスト(農薬や、殺虫剤)」や、「味を調整するための溶剤」など、そういった成分を高い濃度で摂取してしまう恐れもあります。

既にパッケージングされたモノや、大量生産された安い豆だと そういった危険性も含めて考える必要があります。

まとめとか感想とか

最近では、チェーン展開したコーヒーショップや、コンビニコーヒーなど、手軽に、安く、コーヒーが楽しめるようになりました。

人には好みがありますので、どこがおいしくて、どこどこのはマズいなんて話もよく聞きます。

わたし個人的に言うと、コーヒーの味で重要だと思うのは「酸味」と「甘味」で、焙煎度合いの低いモノの方がそれらを強く感じる事ができるので、好みではあります。(あ、砂糖の甘味じゃありませんよ?ww)

わたしも、コーヒーは苦い飲み物といった印象があり、昔は あまり好きではありませんでした。

ですが、「本当に美味しい」と思えるコーヒーを飲んでから、一気に見え方が変わりました。

様々に変化する「コーヒー」の味わいは、他の飲み物では なかなか表現できない奥深さを秘めています。

少し意識するだけでも、コーヒーの楽しみ方や、味わいは全然変わってきます。

なにより自分で豆から選んで、自分で挽いて 淹れるコーヒーは格別なものです。

人生の至福の ひと時を感じる事ができるかもしれませんよ。

ではでは、今回はここまで。また次の記事で会いましょう。

迷った羊の疑問

酸化したコーヒーは イヤな酸っぱさや エグ味が出て来るし、酸化するって事は「電子」や「壊れやすい成分」や、「香りの成分」が無くなっていく…って事でもあるからね。

おいしいコーヒーが飲みたいなら、できるだけ焙煎所なんかで 焙煎したての豆を買うのがいいんじゃないかな。

コーヒーは液体の状態だと確かに「酸性」なんだけど…、実は「酢」なんかと同じで、元々は「酸性」だけど、身体の中で分解される事で「アルカリ性」に変わる食品なんだよ。

身体に入って有機酸などの成分が分解される事で、アルカリ性のミネラル(カルシウムやカリウムなど)が多く残るから…なんだけどね。

実は、身体に良い悪いとか カフェインがどうとか、ダイエットがどうとかって事は本質的には どうでもよくって…、

何百年、何千年も前からコーヒーノキの果実は食用として食べられてきているし、理由はどうあれ「薬や、眠気覚まし、嗜好品」として飲まれてきた事を考えると、結局のところ…

飲んでも大丈夫なんだよ。だから飲んでいいんだよ!(質問に対する回答になっていないwww)

コーヒーってすごく奥深い飲み物なんだね。ちょっと、お兄さんボクにおいしいコーヒー淹れてよ!はよ!